上海高研院绿色甲醇燃料系统集成与综合评估研究取得进展

受到脱碳政策、可再生能源消纳压力、以及产品“绿色属性”带来的预期绿色溢价驱动影响,绿色甲醇燃料产业化发展迅速,而其所涉及的相关政策、技术进步与成熟度、建设条件与要素、碳核算认证等尚处于工业化前期关键阶段。基于可再生能源生产绿色甲醇燃料是复杂能源化工过程,迫切需要构建基于可再生能源制绿色甲醇燃料的综合能源系统,实现技术先进、系统效率高、经济性好以及碳排放值满足限定要求等,以拓展能源化工复杂系统集成的研究理论和实践创新,同时为基于可再生能源生产绿色燃料的项目建设和产业化发展提供理论和数据支持。

针对上述问题,中国科学院上海高等研究院(以下简称“上海高研院”)能源过程强化工程科学团队开展了基于生物质气化和可再生能源制氢的生物质制绿色甲醇燃料的系统集成和综合评估研究,相关研究成果以“Potential solution to wheat straw-to-methanol for marine fuel under carbon emission restrictions: A comparative energy, exergy, economic, and environmental analysis”为题,发表于能源领域期刊Applied Energy。

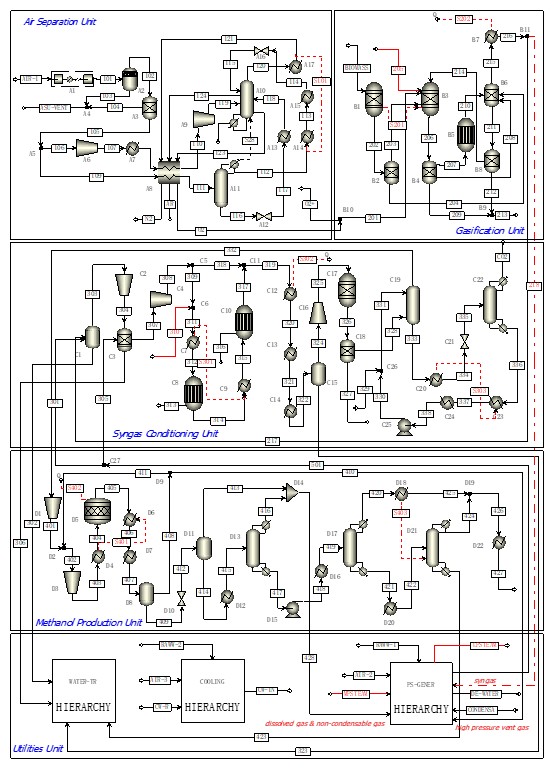

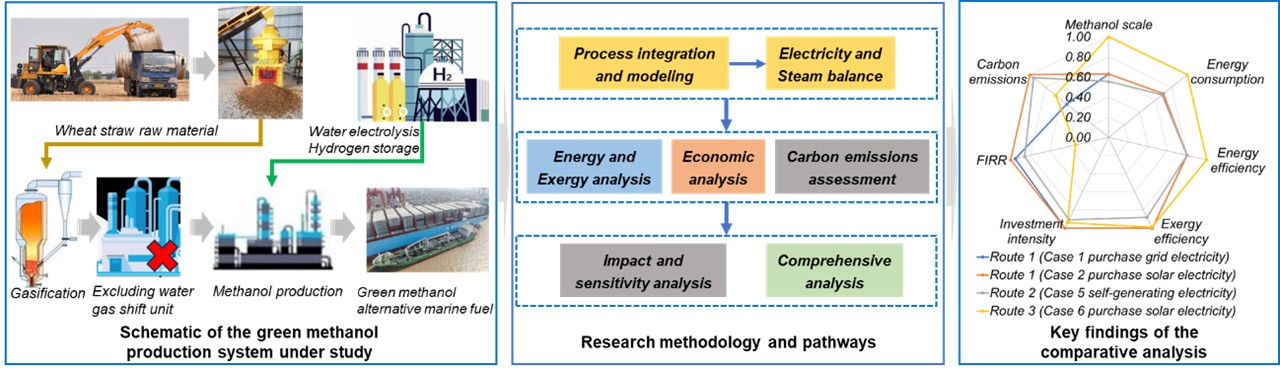

基于中国沿海地区的可再生能源制绿色甲醇燃料装置场景,考虑到工业化进程的技术发展和建设条件变化、以及产品碳排放限制等多要素,并结合绿色甲醇燃料生产过程的副产燃料气和粗合成气的能量品位的不同,构建贴近工业化场景的多技术路线,并进行了全流程精细化建模、能量分析、㶲分析、经济性分析和碳排放核算等综合研究:路线1,生物质气化制绿色甲醇,利用高压驰放气通过燃气轮机发电,不足部分采用外购电;路线2,生物质气化制绿色甲醇,利用高压驰放气通过燃气轮机发电,利用溶解气、不凝气和部分粗合成气通过蒸汽轮机发电,实现电力与蒸汽平衡;路线3,基于路线1耦合可再生能源制氢,取消合成气调节单元的变换装置,利用副产燃料气实现电力与蒸汽平衡,制氢和储氢采用可再生能源电力。结果表明:均基于2台生物质气化炉,路线1、2、3的甲醇生产规模分别为10万吨/年、8.82万吨/年、15.88万吨/年;气化单元、合成气调节单元、电力与蒸汽生产单元的㶲效率较低,存在较大的优化提升空间;基于秸秆450元/吨、甲醇价格5000元/吨计算,路线1、2、3的财务内部收益率(FIRR) 分别为21.31%、18.23%和7.16%;可再生能源电力结构变化对路线3的碳排放影响较大,对于配置制氢单元的可再生能源电力时,须要结合碳排放计算来确定其电力结构的可行性区间。路线2能够有效避免外部可再生能源电力的不可控影响,装置自适应性强,且碳排放和经济性指标具有一定竞争力,适用于可再生能源发展不足的区域。秸秆资源相对丰富、可再生能源电力有发展优势和保障的地区,可分阶段实施采用可再生能源电力的路线1和3。

图1 全流程建模示意图

图2 研究方法和主要结论

该工作开展了多场景下基于生物质气化和可再生能源制氢的生物质制绿色甲醇燃料的系统集成和综合评估研究,能够为绿色燃料集成系统稳态与动态研究,以及绿色燃料工业化提供基础数据支持和解决方案参考。论文的第一作者为上海高研院汪丹峰高级工程师,通讯作者为上海高研院唐志永研究员、陈新庆研究员,第一单位为上海高研院。该研究得到国家自然科学基金和国家重点研发计划的支持。

文章链接:

https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2025.126338

附件下载: