上海高研院绿色乙醇燃料前瞻性综合评估研究取得进展

随着碳中和目标的提出,绿色低碳技术关注度高,学术界和产业界纷纷加快核心关键材料和技术工艺的开发、颠覆性路线的突破、同时积极培育相关产业发展。针对绿色低碳领域“看的见、看得清、看不清”的技术,开展技术在研发阶段、产业初期的系统性、前瞻性评估对于支撑技术研发方向和产业政策制定具有重要意义。以含碳工业尾气(CO/CO2/H2)为原料生物合成乙醇是替代传统粮食乙醇的绿色技术,然而该技术反应过程网络复杂、技术选择灵活性大、产业重构性强,开展准确科学的技术评估难度系数大。

针对上述问题,中国科学院上海高等研究院(以下简称“上海高研院”)“碳排放核算与碳捕集利用封存团队”,基于对生物合成乙醇过程的能量物质转移转化机理认识,构建多条潜在技术路线的工艺过程系统模型,建立技术全过程的能量流-碳素流内在关系,通过全生命周期评价与技术经济分析结合,实现不同应用场景下生物合成乙醇技术路线在实验开发与产业推广双视角评估。研究成果以“Insight shift from laboratory to industrialization for tail gas-based ethanol production”为题发表在Chemical Engineering Journal上。

研究发现,评估视角从实验室开发转向产业化推广时,最优技术路径选择会发生根本性转变。在研究者角度看,重点关注生物合成过程,以CO2作为唯一碳源的SR6 路径最具减碳潜力。然而,当评估系统扩展到上游产业的匹配时,SR2 和 SR3 路径(均利用费托尾气并通过干重整预处理调整气体组分)展现出显著的综合优势,成为最优选择。

结果表明, 在工业化评估体系下,SR2 和 SR3 路径具有显著的负碳足迹(分别为 -14.3 tCO₂eq/t 和 -13.4 tCO₂eq/t),最低的生产成本(约 0.32×10⁴ - 0.33×10⁴ CNY/t),以及良好的能源效率(>40%)。研究还发现,干重整预处理虽然增加了部分公用工程成本,但能高效地将温室气体 CH₄ 和 CO₂ 转化为可利用的合成气(CO/H₂),极大地提升了碳减排效益。此外,碳税政策将大幅增强 SR2/SR3 的经济竞争力,预计可降低其净生产成本达 31%-40% 和 28%-39%,使其未来应用潜力巨大。相比之下,SR1(已工业化路线)的碳足迹和经济性较差,SR4、SR5 和 SR6 路径或因原料成本高、或因碳效率/能源效率问题,在工业规模下缺乏综合竞争力。

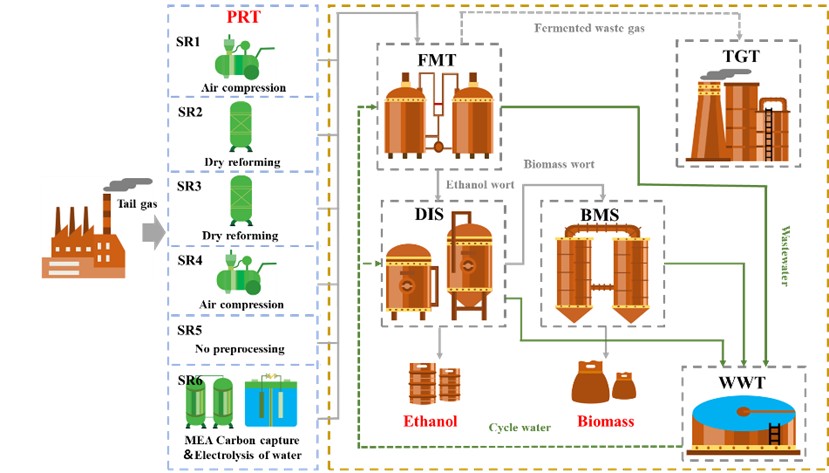

图1. 工艺流程图设计

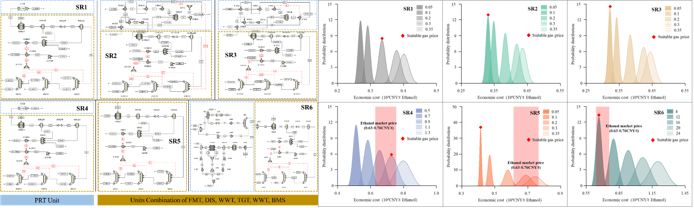

图 2. 全过程建模及主要结论

该工作开展了多场景应用下基于预处理技术和生物合成乙醇路径匹配的技术系统集成和综合评估研究,能够为生物乙醇产业化应用提供基础数据支持和解决方案参考。论文的第一作者为高研院博士研究生顾佳名,通讯作者为上海高研院魏伟研究员、沈群正高级工程师和孙楠楠研究员,第一单位为上海高研院。该研究得到国家重点研发计划和上海市科委的支持。

文章链接:

https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.166670

附件下载: