上海高研院举办基于大科学装置的强场太赫兹前沿科学需求研讨会

2025年9月28日下午,中国科学院上海高等研究院举办“基于大科学装置的强场太赫兹前沿科学需求研讨会”。研讨会邀请了上海理工大学庄松林院士、中国科学院上海高等研究院赵振堂院士、北京理工大学胡伟东教授、中国科学院上海微系统与信息技术研究所曹俊诚研究员、中国科学院物理研究所李玉同研究员、上海大学胡钧教授等来自16家高校和科研院所的44位专家学者及青年科学家参会,围绕上海软X射线自由电子激光装置在强场太赫兹调控及其在生物、材料、超快物理等前沿领域的应用需求进行了深入研讨。

会议伊始,上海光源赵振堂院士致欢迎辞。首先对与会专家的到来表示热烈欢迎,并回顾了团队基于自由电子激光原理探索太赫兹新辐射源的五年历程。赵院士指出,科学需求是装置发展的根本引领,而技术进步则能主动驱动新的科学发现,强调了太赫兹技术与自由电子激光紧密结合、相互促进的紧密关系,并期待通过与领域专家的深入交流,明确科学需求,共同推动我国在太赫兹前沿科学装置与应用技术上取得突破性进展。

上海软X射线自由电子激光装置运行总负责人冯超研究员做了题为《基于大科学装置的可调强场太赫兹辐射》的报告。他介绍了研究团队在上海软X射线自由电子激光装置上取得的重大技术突破,成功实现了频率在6~50 THz范围内连续可调、脉冲能量高达800 μJ的超快强场太赫兹辐射,在大范围连续可调、高脉冲能量方面的综合性能达到国际顶尖水平。冯超研究员进一步阐述了太赫兹实验站的规划与升级路线,该平台将致力于实现太赫兹与X射线自由电子激光的联合探测能力,基于“太赫兹泵浦-X射线探测”等先进方法学为超快动力学研究提供独一无二的实验条件。

中国人民解放军军事科学院助理研究员娄菁代表常超研究员团队系统汇报了太赫兹波在生物传感、DNA解螺旋调控、蛋白质纤维化降解、神经活动调控等方面的系列前沿研究成果,展示了太赫兹技术在生命科学领域的巨大应用潜力。

中国科学院物理研究所李玉同研究员介绍了利用强激光驱动产生高功率脉冲太赫兹源的技术进展,及其在诱导二氧化钒相变、调控丝状蛋白结构等凝聚态物理和生物效应研究中的应用,强调了强场太赫兹作为新型泵浦手段的重要性。

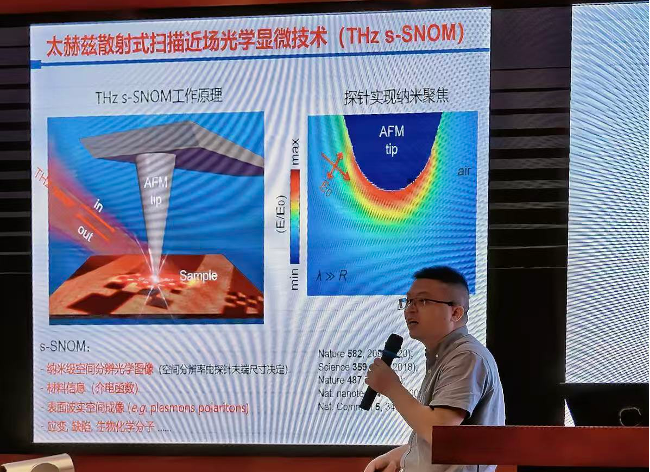

上海理工大学朱亦鸣教授报告了自主研发的太赫兹近场成像与谱学技术,展示了其在低维材料基元特性研究、生物细胞纳米级分辨成像等方面的突破,凸显了高灵敏探测技术与强大光源结合的价值。

在研讨环节,与会专家围绕强场太赫兹光源的科学应用前景展开了深入讨论。专家们一致认为,该光源凭借其宽频段、高能量、连续可调及与X射线天然同步的独特优势,在多个前沿领域展现出巨大应用潜力:在生物医学方面,可用于探索太赫兹对生物分子、细胞和神经系统的非热效应与调控机制,结合X射线探测揭示生命过程的超快动态结构变化,为研究疾病治疗和药物递送开辟新途径;在材料科学领域,能够直接共振激发材料的集体模式,研究强场下的非线性现象和相变动力学,推动新型量子材料和低维材料的研究;在超快化学与物理方面,有助于研究液相环境和界面水分子的超快动力学行为,探索其对化学反应的催化效应;同时,还能填补高频段大气成分特征谱数据库的空白,为未来高空探测和下一代通信技术发展提供支撑。专家们建议,未来应加强跨学科合作,建立用户联盟,推动光源与多种先进表征技术的深度集成,共同促进太赫兹科学技术的发展。

本次研讨会成功梳理了基于上海软X射线自由电子激光装置的强场太赫兹科学平台在未来几年内的重点发展方向和用户核心需求。会议成果将为该实验站的最终设计和建设提供关键指导,确保其建成后能有效支撑多学科前沿交叉研究,助力我国在太赫兹科学技术领域取得更多原创性突破。庄松林院士在总结中回顾了上海软X射线自由电子激光装置从立项至今二十多年的发展。指出当前装置已为研究材料的高阶响应、电荷密度动态和超导特性等提供了良好条件,并建议团队应继续利用这一平台,深化强场太赫兹在通信、雷达等领域的应用研究。赵振堂院士在总结中再次感谢各位专家的宝贵意见,并表示中国科学院上海高等研究院将充分吸收本次研讨会的成果,推动装置性能持续提升,力求在科学引领与技术驱动的双重作用下,使我国太赫兹科学研究迈向新的高度。

附件下载: