上海高研院在脑机接口解码置信度评价问题上取得重要进展

情感脑机接口(affective Brain–Computer Interface, aBCI)正逐渐成为心理健康监测、情感人机交互等领域的核心技术之一,并在抑郁症、自闭症、阿尔茨海默病等疾病的临床诊疗展现出广阔应用前景。然而,现有研究大多局限于理想化或小规模实验条件,对 aBCI 在真实场景下的可靠性缺乏关注。实际应用中,受到环境噪声、传感器状态以及受试者异质生理状态等不利因素的影响,现有aBCI系统往往出现不可预知的系统失效。对于此类隐患,已有研究在警示与评估机制方面存在显著空白,缺乏能够实时反映系统风险暴露水平的有效手段。这使得用户无法在关键时刻区分高可信与低可信的系统输出,易引导用户在医疗诊断、心理理疗、公共安全监控等敏感场景中引发误判或延迟干预,造成不可逆后果。这类可信性问题已成为制约aBCI从小规模验证迈向产业化与大规模临床部署的关键瓶颈。

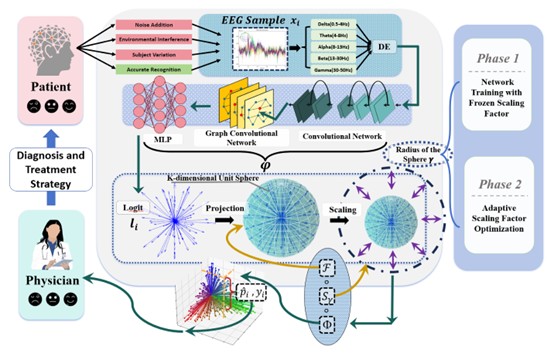

图1.所提技术架构

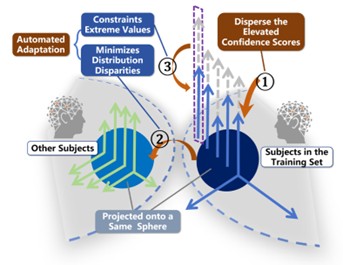

针对该痛点,中国科学院上海高等研究院(以下简称“上海高研院”)智能信息中心下一代移动通信网络团队提出首个情感脑机接口的可信度估计框架,从而实现情感脑机接口决策风险的全面即时评估,为医疗专家提供关于系统可信度的决策支持。该框架采取投影算子(Projection Operator)、缩放算子(Scaling Operator)与分类输出层的深度耦合架构。其中,投影算子对潜在情感特征空间动态迁移,适应不同受试者间的个体及跨场景分布差异,增强所提框架在复杂应用下的泛化能力与抗噪稳健性;缩放算子从全局修正普遍存在的风险估计偏差,并通过优化可信度分数分布结构,对齐预测可信性与系统实际风险之间的深层映射。双算子协同作用,实现现实分布偏移语境下的aBCI可信度鲁棒估计;理论推导证明所提估计器为最大熵原理下的唯一解,具有信息熵意义下的最优一致性与可解释性。在 SEED 与 SEED-IV 两个情感 EEG 数据集上的评估显示,所提框架在可信性估计精度、跨个体泛化能力及异常状态识别敏感性三个方面均显著优于现有风险评估方法。相关研究成果以 Enhancing the Reliability of Affective Brain-Computer Interfaces by Using Specifically Designed Confidence Estimator 为题,发表于计算生物学领域期刊IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics。该研究有望构建脑机接口可信度建模与风险控制的基石性理论,推动情感脑机接口由单一性能导向转变为兼顾可信性的综合导向,并为 aBCI 在疾病诊疗、心理健康管理及公共安全监测等现实应用场景中的安全部署提供坚实技术保障。

图2.投影算子动态适配跨个体与跨环境的分布变化原理示意图

研究工作由中国科学院上海高等研究院牵头,联合了上海大学微电子学院副院长周婷教授团队协作完成。论文第一作者为智能信息中心博士研究生王嘉衡,论文通讯作者为智能信息中心胡宏林研究员。本工作得到了国家科技重大专项、国家自然科学基金、上海市经济和信息化委员会专项项目以及上海市“启明星”人才计划的资助支持。(王嘉衡、王振宇、徐天衡、李昂、司源、周婷、赵曦、胡宏林)

文章链接:https://ieeexplore.ieee.org/document/11106679

附件下载: