同步辐射软X射线原位诱导并实时观测单个微液滴相变产生纳米气泡取得新进展

全氟碳化合物因具有优异生物相容性,在生物医学和工业领域应用价值显著。其中,低沸点全氟碳(PFCs)微液滴在生理条件下稳定,可在能量刺激下实现液滴-气泡快速相变,不仅为肿瘤靶向超声成像与药物递送提供新思路,也是研究微尺度相变的理想模型体系。然而,传统技术难以实现多尺度、多相态、纳米级分辨的原位观测。同步辐射软X射线谱学显微技术的发展为此提供了全新解决方案。

近日,中国科学院上海高等研究院(以下简称“上海高研院”)纳米气泡研究团队联合上海应用物理研究所,创新性利用同步辐射软X射线谱学显微技术,成功诱导单个亚微米级全氟己烷(PFH)液滴发生内部相变,并实现相变后纳米气泡生长演化的高分辨率原位观测。研究成果以"In Situ Observation of Soft X-ray-Triggered Nanoscale Phase Transitions in Perfluorocarbon Microdroplets"为题发表在《胶体界面化学杂志》(Journal of Colloid and Interface Science)。

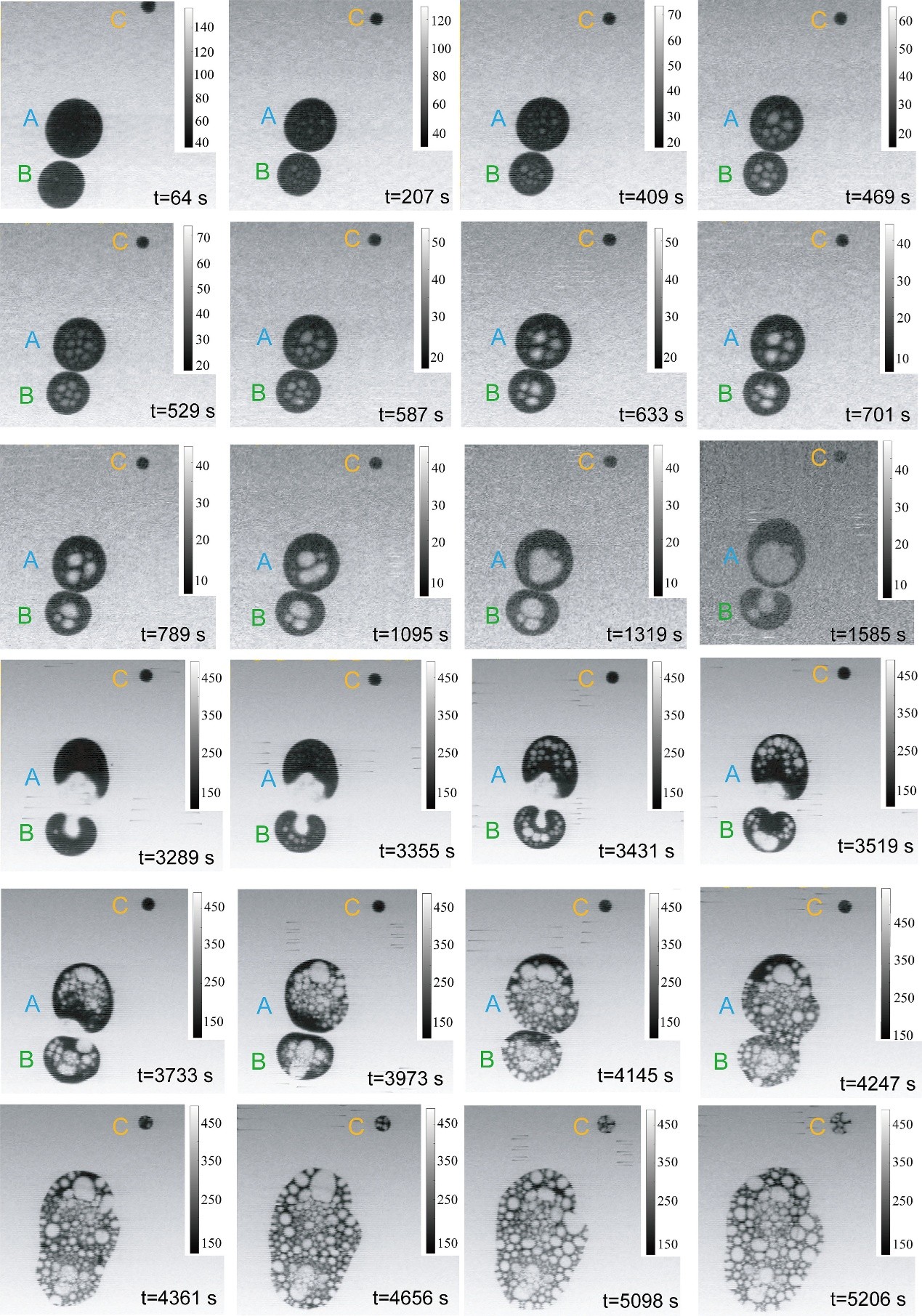

本研究团队前期研究已经对PFH纳米液滴的可控制备进行了研究,成功制备了高浓度、约100 nm的液滴(Soft Matter 2022, 18, 425)。随后进一步系统研究了PFH微液滴在不同盐和pH下的稳定性(Langmuir 2024, 40, 9108)。上述结果为PFH微纳米液滴相变研究奠定了重要基础。研究依托上海光源BL08U1A线站的扫描透射软X射线显微镜(STXM),充分发挥其高达30 nm的空间分辨能力与氟元素近边吸收谱分析优势。通过超声制备不同尺寸PFH微液滴,利用X射线原位诱导相变,系统揭示了单个PFH微液滴内纳米气泡的成核生长规律:纳米气泡优先在液滴中心成核,呈现"成核-聚集-稳定-二次成核"的独特动力学过程;不同尺寸液滴(10 µm/6 µm/3 µm)分别呈现"S形"、"指数形"、"线性"生长模式;气液界面处的纳米气泡密度较本体区域高数十倍,证实界面在相变中的关键作用;液滴变形存在尺寸效应:>1 µm液滴表现为膨胀/塌陷,<1 µm液滴则发生整体相变。

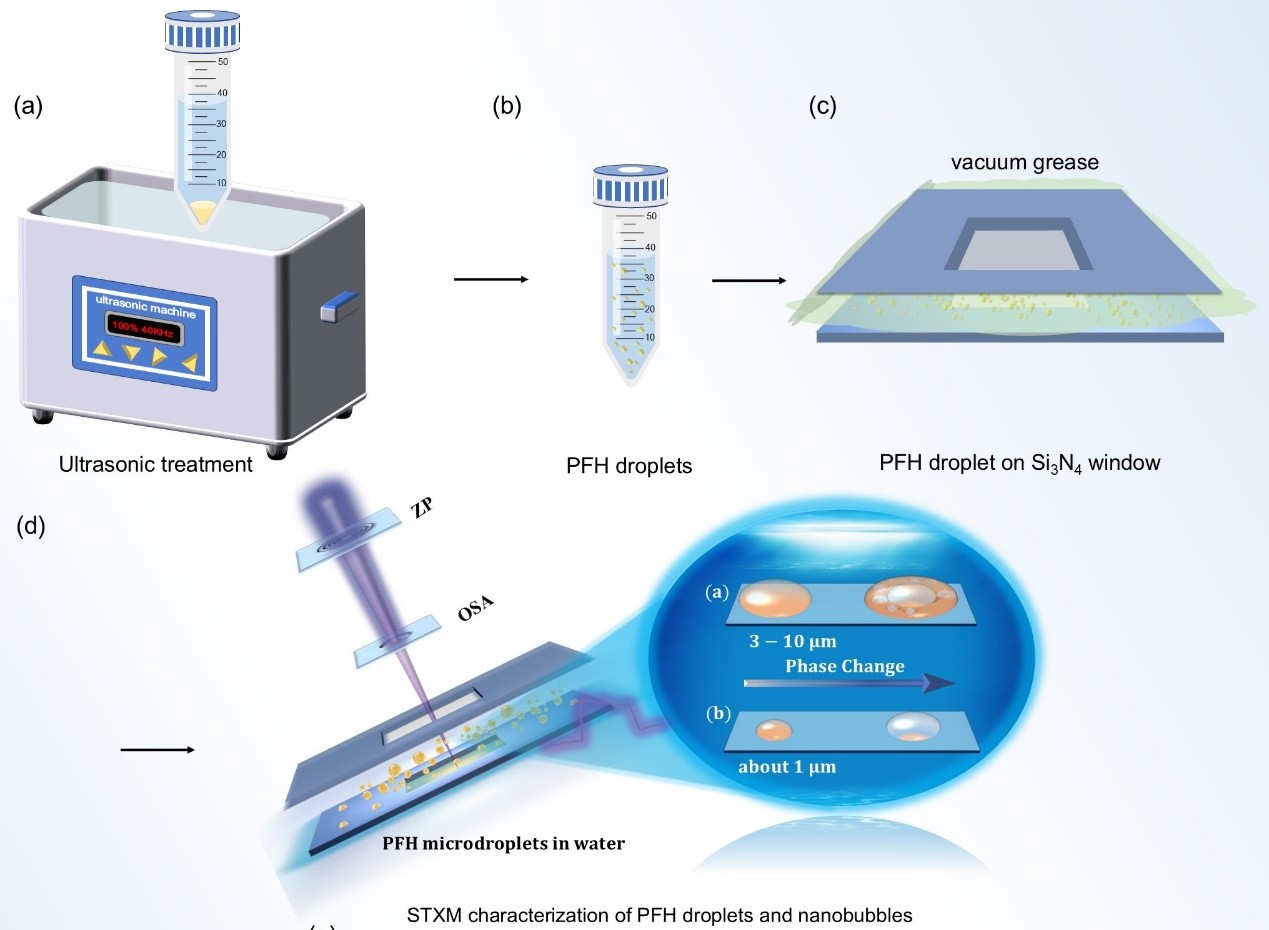

图1. 软X射线诱导全氟己烷(PFH)微滴相变原位观测示意图。 (a)-(b) 通过超声产生PFH微液滴。 (c) PFH微液滴溶液通过真空脂密封在两个Si₃N₄窗口之间。 (d) 同步辐射软X射线诱导PFH微液滴中产生PFH纳米气泡,并实现原位观测。 (ZP: 波带片; OSA: 级选光阑)。

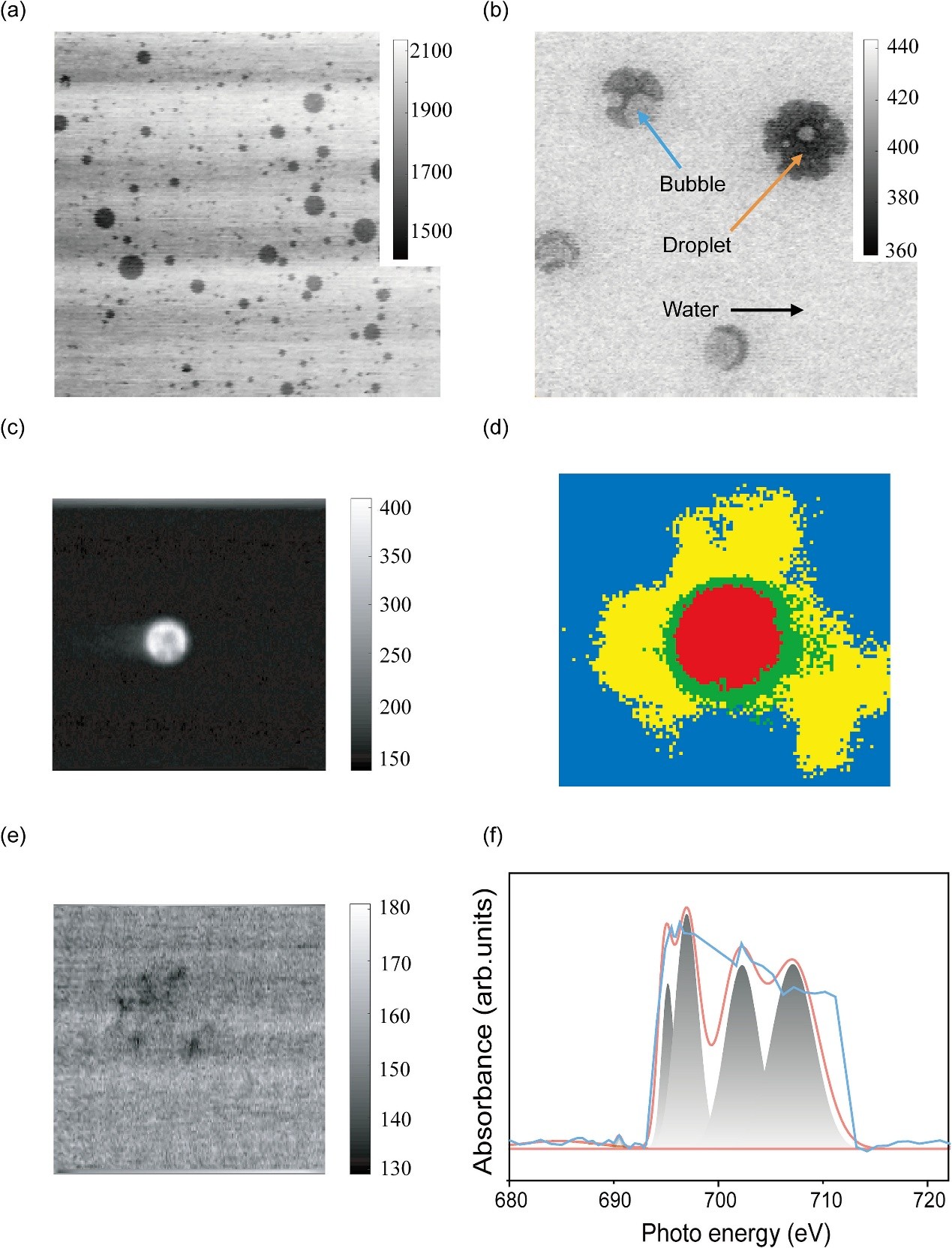

图2. PFH液滴的特征和相变。 (a) STXM图像显示了50 × 50 μm²区域内PFH液滴的尺寸分布。 (b) STXM图像在629 eV下捕捉到PFH液滴的部分相变,范围为100 × 100 μm²。 (c) 相变前PFH液滴的STXM图像,扫描范围为25 × 25 μm²。 (d) 通过堆栈扫描进行元素分布分析。 (e) 相变后PFH液滴的STXM图像。 (f) PFH液滴在氟K边附近的NEXAFS光谱,显示出特征吸收。

图3. 在689 eV下的原位STXM图像显示了PFH纳米气泡的形成,随着时间推移PFH微滴和纳米气泡的尺寸变化。扫描区域:40 × 40 μm²。

论文第一作者为中国科学院上海应用物理研究所季玉雯博士(现巴黎高等物理化工学院博后)、中国科学院上海应用物理研究所王耀博士生为共同第一作者,通讯作者为上海高研院光源科学中心的张立娟研究员和上海应用物理研究所的张益研究员。本研究获国家重点研发计划、国家自然科学基金资助。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.jcis.2025.138314

附件下载: