科技动态

第六代移动通信技术(6G)已成为当前全球争夺科技制高点的重点布局方向,其中,非地面网络(卫星、空艇、无人机等)与传统地面网络的协同发展成为实现全球无缝覆盖的核心路径之一。对比传统地面网络,非地面网络的由于物理设备部署的限制,其频谱利用率问题是制约相关技术快速发展的主要瓶颈之一。通过静态频谱复用技术(如非正交多址)和动态频谱利用技术(如高精度频谱感知)的组合,有望显著缓解非地面网络的频谱稀缺问题。然而,非地面网络的节点主体多为移动性较强的低轨卫星、无人空艇以及无人机设备,高移动性带来的虚警浮动、检测同步以及混叠非正交用户性能偏差等问题仍亟需解决。如何有效结合动静态频谱分配技术以实现天地一体化网络的高效运行有待进一步研究。

针对上述难题,中国科学院上海高等研究院(以下简称“上海高研院”)智能信息中心胡宏林/徐天衡研究员团队,创新性地提出面向星地NOMA上行链路的灵活频谱感知技术,成功在复杂动态环境中实现频谱资源的高效利用与干扰协同优化。相关研究成果以Flexible Spectrum Sensing in NOMA System for LEO Satellite-Terrestrial Uplink Communications为题发表于国际期刊IEEE Internet of Things Journal。

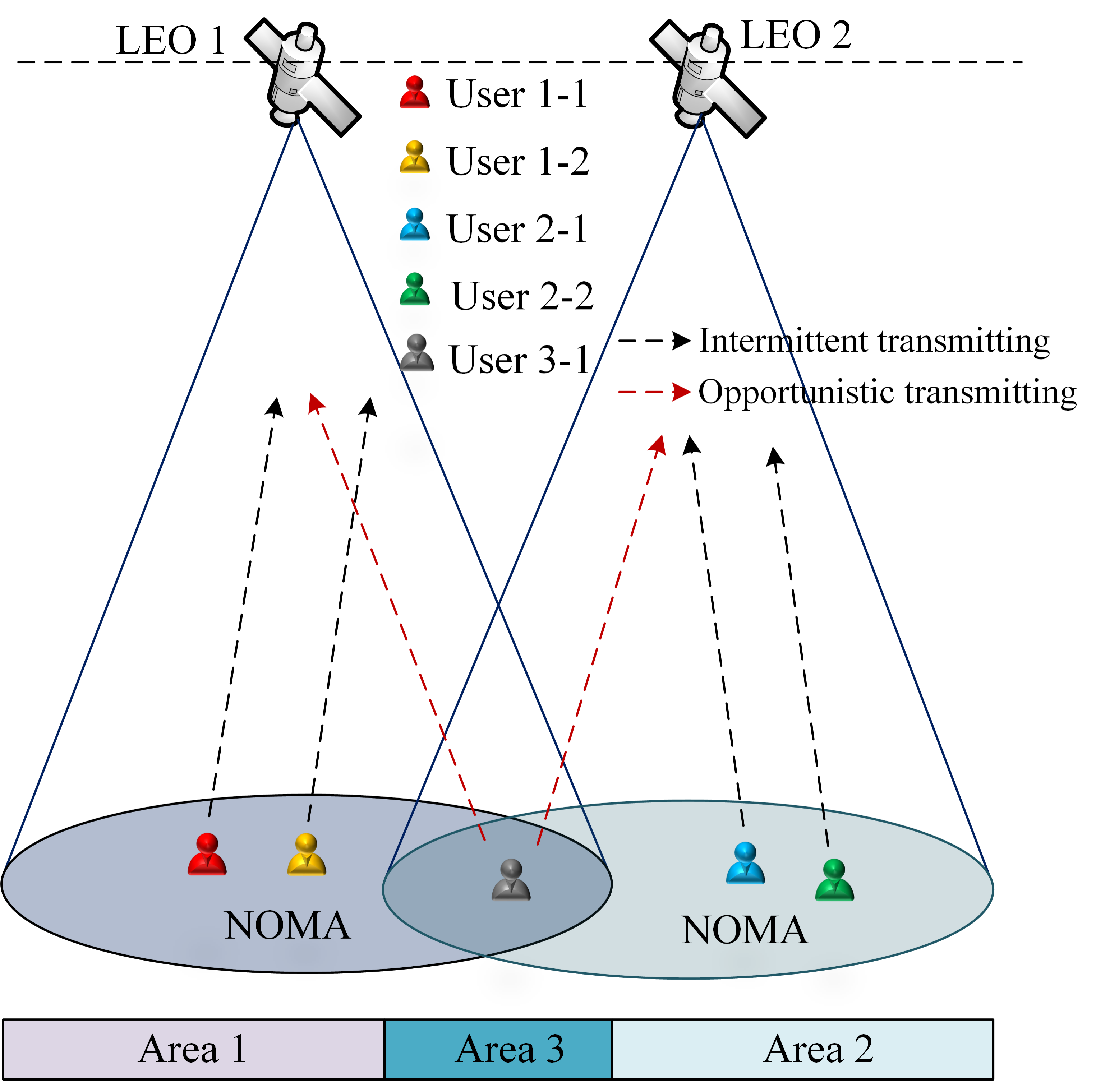

图1.不同低轨卫星覆盖下,地面上行用户传输场景的频谱感知模型

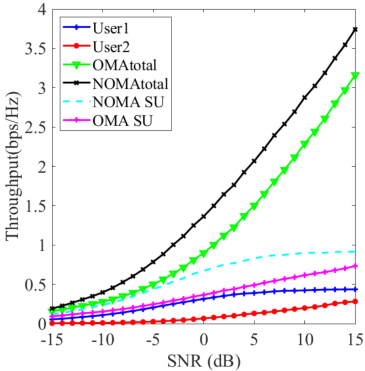

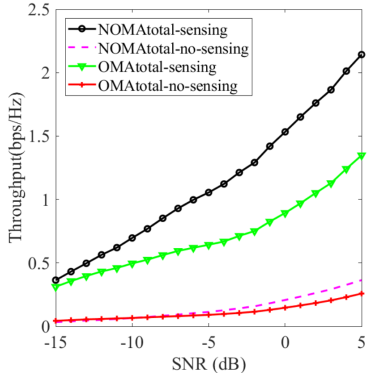

研究团队通过构建多卫星协同的NOMA上行链路架构,设计了基于循环延迟分集(CDD)的发射机结构与动态感知机制。针对多卫星覆盖区域中用户分布差异,推导了不同场景下的感知阈值,有效平衡了欠感知与过感知的矛盾。所提频谱感知技术利用特征检测方法,通过信号循环自相关运算精准识别主用户的传输状态,并结合阴影莱斯信道模型,优化感知用户的检测概率与虚警概率,显著提升了频谱空穴的利用率。实验表明,在5 dB信噪比条件下,该技术使星地非正交多址传输的吞吐量较传统正交多址传输提升61.5%,同时将虚警波动稳定在10%典型值以内,为高动态卫星通信环境提供了可靠保障,同时为未来弹性频谱感知与动态资源调度提供了新思路,对推动6G天地一体化网络的实际部署具有重要意义。

图2.所提技术在卫星覆盖独占区(左图)和卫星覆盖交叠区(右图)的吞吐量性能曲线

研究工作由中国科学院上海高等研究院牵头,联合了同济大学信息与通信工程系主任王超教授团队、上海交通大学应凯教授团队、上海大学微电子学院副院长周婷教授团队、北京科技大学智能科学与技术学院院长张海君教授团队等高水平科研队伍协作完成。论文第一作者为智能信息中心研究生朱捷,通讯作者为智能信息中心徐天衡研究员。本工作得到了上海市6G重点项目、上海浦东新区电子信息产学研专项、以及中央高校基础研究基金的资助支持。

文章链接:https://ieeexplore.ieee.org/document/10929714

打印

打印